合格に向けてどのように学習すればよいのか、学習方法や参考資料についてご案内いたします。

「公式テキスト」の活用

受験申込み特典として配布される公式の「テキスト」で当年度の家康公検定のテーマについて学びましょう。当年度の検定テーマにそった内容が学べる合格のための必読本です。携帯しやすいA5サイズの冊子で気軽に読み物としても楽しく学べます。漢字には、ふりがながついています。(内容は年度ごとに変わります)

受験申込み特典として配布される公式の「テキスト」で当年度の家康公検定のテーマについて学びましょう。当年度の検定テーマにそった内容が学べる合格のための必読本です。携帯しやすいA5サイズの冊子で気軽に読み物としても楽しく学べます。漢字には、ふりがながついています。(内容は年度ごとに変わります)

「過去問」にチャレンジ

※1つのPDFファイルに問題・解答・解説が含まれています。

| 検定名(実施年度) | PDFダウンロード |

|

第1回岡崎家康公検定 |

問題・解答・解説 |

| 第2回岡崎家康公検定 (2011年) |

問題・解答・解説 |

| 第3回岡崎家康公検定 (2012年) |

問題・解答・解説 |

| 第1回家康公検定 (2013年) |

問題・解答・解説 |

| 第2回家康公検定 (2014年) |

問題・解答・解説 |

| 第3回家康公検定 (2015年) |

問題・解答・解説 |

| 家康公検定ファイナル (2016年) |

問題・解答・解説 |

| 新・家康公検定 (2018年) |

問題・解答・解説 |

| 新・家康公検定 (2019年) |

問題・解答・解説 |

| 家康公検定 (2020年) |

問題・解答・解説 |

| 家康公検定 (2022年) |

問題・解答・解説 |

| 家康公検定 (2023年) |

問題・解答・解説 |

| 家康公検定 (2024年) |

問題・解答・解説 |

| 家康公検定 (2025年) |

問題・解答・解説 |

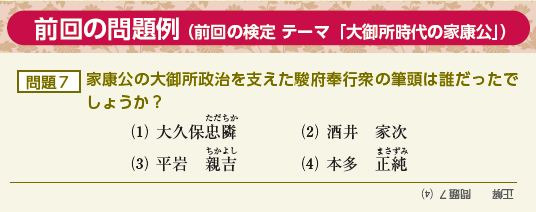

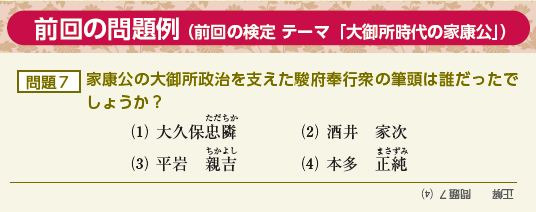

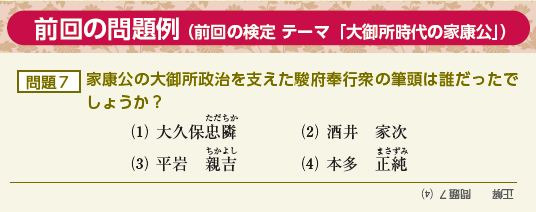

前回の問題例

関連情報もチェック!

家康公トリビア

徳川家康公について「知っているとちょっと自慢になること・嬉しくなること」をご紹介します。

家康公が「松平」から「徳川」に改姓したのは25歳の時。名鉄東岡崎駅の北東に建っている徳川家康公像は、この25歳当時の若き家康公がモチーフとなっています(銅像の高さ約5.3m、奥行き約4.8m、幅約2.4m、台座を含めた全高9.5m)。また、家康公検定のキャラクターの年齢設定も25歳となっています。

「忍耐・我慢の人」のイメージが強い家康公。織田や今川の人質として過ごした幼少期も、さぞ「じっと耐える健気な少年」だったのでは?いわれていますが、ところがどっこい!竹千代(家康公の幼名)君は、今川義元の御前で放尿したり、家臣に「百舌を鷹のようにせよ」といった無茶な要求をするなど、快活で力強く伸び伸びと育っていたようです。※詳しくは、オンライン講座「家康公セミナー2020」の動画の中で紹介されています。

徳川家の家紋といえば「葵(あおい)紋」。しかし、葵紋にも家によってデザインに違いがあることをご存知でしょうか?ちなみに家康公の家紋は「三つ葉葵」です。植物の「フタバアオイ」をモチーフにした「二葉葵」を原型として発展した紋で、「丸に三つ葵」ともいいます。さらに、徳川御三家では同じ「丸に三つ葵」を使用しているものの、葉脈や芯の数など、その細部には微妙な違いがあります。家康公は徳川家の威厳を知らしめるために「葵」を使用した紋を他家で使用することを厳しく禁じました。

75歳で没した家康公。当時としては大変な長寿でした(織田信長:49歳没、豊臣秀吉:62歳没)。その長寿の秘訣は「質素&倹約」。特に食生活には並々ならぬこだわりを持っていたといわれています。例えば、主食は麦飯。味噌は豆味噌。そして、天下泰平の世となっても戦の勘と身体を鍛えるために「鷹狩り」を行い運動不足解消に役立てていました。将軍家の公式な記録である『徳川実紀』の中にも「鷹狩は遊娯の為のみにあらず(中略)山野を奔駆(ほんく)し、身体を労働して、兼(かね)て軍務を調達し給は(たまわ)んとの盛慮(せいりょ)にて」との記述があります。鷹狩りで身体を動かすことが健康維持に役立つと考えた家康は、生涯で千回以上もの鷹狩りをしたといわれています。また「薬草」についての知識も豊富で、自ら薬を調合していたほど。駿府に隠居してからも、医師たちを集め本草学の勉強会を催していたそうです。家臣たちにも、質素ながらも体に良い食生活を推奨していたという話が残されています。

「八朔(はっさく)」とは八月朔日(ついたち 8月1日)のことをいい、江戸時代、この日には、武士たちが白帷子(かたびら…夏用の麻の着物)に長袴(ながばかま)を着用し、江戸城に登城して将軍に拝謁(はいえつ)する「八朔」の儀式が執り行われました。 「八朔」はもともと、鎌倉時代に農民が豊穣を祈願する「田(た)の実(み)」の儀式に由来するようで、鎌倉武士たちは、「田の実」 を語呂合わせで 「頼(たの)み」 とし、主従関係において 「信頼」 を築く日を八朔と定め、儀式化していったと言われています。 それが、天正18年、小田原の北条攻めを終えた豊臣秀吉に関東移封を命ぜられた家康公が、8月1日に江戸入りしたことから、幕府はこの日を正月に次ぐおめでたい日と定め、やがてこの行事は、江戸の庶民にも祭りとして広がり、家康公の江戸入りで平和な世が訪れるようになったことを祝うようになり、祝い事が各地で催されるようになりました。 吉原においても八朔を大々的に祝うことが風習となり、この日の遊女はみな武家社会の白帷子をイメージした白無垢(しろむく)を着て、メインストリートの仲の町で花魁(おいらん)道中を行ったと伝わります。 江戸吉原八朔白無垢の図